আপন ঐতিহ্যের শেকড়সন্ধান

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানব মনের সৃষ্টিশীল ভাবনা-কল্পনাই সাহিত্যে নানা রূপে প্রকাশিত। সাহিত্য জীবনের কথা বলে, সাহিত্য সমাজের কথা বলে। সাহিত্য যুগ ও সমাজের প্রতিচ্ছবি। লোকসাহিত্য লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্য। সমষ্টির চেতনা ও চিত্ত নির্যাসে এর জন্ম। সমষ্টির মর্মবাণী বহন করে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়।

ভৌগোলিক পরিমÐলে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তথা লোকশিল্পই ফোকলোর। ব্যাপকার্থে বলা যায়, একটা দেশে বিভিন্ন পরিমÐলে সাধারণ মানুষের সামাজিক-বসবাস, ধ্যান-ধারণার প্রকাশ, চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ¡াস-আত্মরক্ষা-জীবনযুদ্ধ, বিশ্বাস-আচার-ব্যবহার, ঘর-গৃহস্থালি, জয়-পরাজয় সর্বোপরি মানুষের সামগ্রিক জীবনযাপন ও জীবনসংগ্রামের ক্রমাগত ভাবধারার মানবিক ভাবধারানুসারী সামগ্রিক প্রকাশই হলো ফোকলোর।

অন্যভাবে বলা যায়, কৃষিজীবী ও বিচিত্র শ্রমশীল, উৎপাদনশীল এবং বিশিষ্ট নাগরিক ও খেটে-খাওয়া মানুষের সংস্কৃতির বহিঃপ্রকশই হচ্ছে ফোকলোর। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফোকলোরকে বাতাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। লোকশিল্পকলা মানুষের মনে যেমন বাতাসের ন্যায় প্রভাবিত করে তেমনি ফোকলোর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক ভাবধারা সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাবিত করে। তিনি বলেছেন, ‘বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে, তেমনিআমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফোকলোর তথা লোকসাহিত্য। কিন্তু তার কথা আমারা মূল্যায়ন করি না। তা যে বাতাসের মতোই উদার, বাতাসের মতোই সীমাহীন’।

মানুষের আদি ঠিকানা গ্রাম। পল্লী। পল্লীর কাঁদামাটিতে গড়াগড়ি দিয়েই আমরা একেকজন হয়ে উঠি মস্তবড় মানুষ। বাংলা লোকসাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ। পল্লী বাংলার সহজ সরল মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনার কথা অতি সহজেই ফুটে উঠে লোক সাহিত্যের মাধ্যমে। লোকসাহিত্যে নেই কোনো কালের বাঁধন। এর ঐতিহ্য হাজার বছরের। লোকসাহিত্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়, সমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রতীক এটি। জগৎ ও জীবন থেকে সৃষ্ট এ সাহিত্য ক্রমান্বয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরে নতুন নতুন রূপ লাভ করে। বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায় এটি বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

ভাষা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই লোক সাহিত্যের উদ্ভব। যুগযুগ ধরে এ সাহিত্য মানুষের অগোচরে লালিত হচ্ছে। শিক্ষিত সমাজে এর স্থান না হলেও পল্লী বাংলার মানুষের হৃদয়ের সবটুকু স্থান দখল করে আছে লোকসাহিত্য। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গান, কাহিনী, গাঁথা, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকৃতির অতি সূ² অনুভূতিগুলোও প্রকাশ পেয়েছে লোকসাহিত্যে। গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, সুফি-সাধক, মাঝি-মাল্লা, চাষি, বৈরাগী ও লোককবিরা লোক সাহিত্যের রচয়িতা। গ্রামীণ মানুষের হাজার বছরের লালিত এই সকল লোকসাহিত্য যথাযথ পরিচর্যা এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলার মানুষের মনে বেঁচে থাকবে হাজার বছর।

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশনের মধ্যে ছড়া অন্যতম বলে কোনো কোনো ফোকলোরবিদ মনে করেন। এর কারণ ছড়া সৃষ্টিতে শিশুরা যেমন উপলক্ষ তেমনি ছড়াসাহিত্যের লালনে কিশোরদের একটি বিশেষ ভ‚মিকা আছে। শিশু যেমন প্রাচীনতম, তেমনি নতুন। ছড়াও ঠিক তেমনি। ছন্দ, গান ও সুরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত বলেই তা আদিমকাল থেকেই ভাষার মাধ্যমে অভিব্যক্তি খুঁজেছে। ছড়া এই আকর্ষণের ফসল। ছড়া মূলত ভাবের সহজ-সরল প্রকাশ, এগুলো সাধারণত সুরে সুরে তালে তালে গীত হয়ে শিশু মনের আন্দোলিত করে। অর্থ্যাৎ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সুরে সুরে গাওয়া এবং যা শিশু মনকে পুলকিত করে, আন্দোলিত করে তাই ছড়া।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রচলিত ছড়াগুলোকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা যায়। যেমন: শিশু বিষয়ক ছড়া, খেলাধুলা বিষয়ক ছড়া, আমোদ প্রমোদ বিষয়ক ছড়া, মেয়েলি ছড়া, কৃষি বিষয়ক ছড়া, শিক্ষা বিষয়ক ছড়া, সমস্যা বিষয়ক ছড়া, আনন্দ উৎসব বিষয়ক ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক ছড়া, ঝাড় ফুঁক বিষয়ক ছড়া, রূপকথা বিষয়ক ছড়া, বিবাহ বিষয়ক ছড়া, ঋতু বিষয়ক ছড়া ইত্যাদি। আড়াইহাজার উপজেলার বিভিন্ন এলাকার লোকছড়ার ভাব একই রকম থাকলেও কিছুটা বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। কয়েকটি লোকছড়া তুলে ধরছি:

(১)

ইছুন বিছুন দারোগা বিছুন

চুবা কাডি মইচ কাডি

গাবুর দিয়া চাইল কাডি

চাইল কাডুনির বউ গো

মামু আইছে গাইম্মা

র্ধ ছাতি নাইম্মা

ছাতির উরফে গুগুড়া,

এল বাত বেল বাত

তুইল্লা নিগ্গা সোনার হাত।

(২)

আয় তৈ তৈ,

লেবায় গেছে কই

লেবায় গেছে আডো

গাই বিয়াইছে গাডো

গাইয়ের নাম দনি

আয় চুন চুনি।

(৩)

আয় ঘুম ঘুম

নাইল্লা ফাতা দিয়া

হাউচ্চারা চুরি করে রে

আশিকের (এখানে যেকোন বাচ্চার নাম) ঘুম নিয়া।

(৪)

আমগো মনা ভালা

তেনা লইয়া খেলা

তেনার মাইধ্যে গু

গাঙ্গ নিয়া ধু

পুঁটি মাছে ঠুহুর দিলে

পে পু পে পু।

(৫)

টুনটুনি গো পাখি

নাচো না দেখি

নাও বাবা নাচবো না

পরে গেলে বাঁচবো না

বড় আপার বিয়া

কসকু সাবান দিয়া

কসকু সাবান বালা না

বড় আপার বিয়া অইব না।

(৬)

গাচ্ছারে ভাই গাচ্ছা?

কিরে ভাই গাচ্ছা?

গাছে ক্যারে উঠছোত

বাগের ডরে।

বাগ কই?

মাডির তলে।

মাডি নাকি চাডি

বড় বড় ফাডি।

তোর এগ্গা ভাই

কানা ভাইডা নিয়া বালা ভাইডা দিবি

নিতাল্লে নিগ্গা।

(৭)

আয় তৈ তৈ ধানরে খায়

তৈ তৈ’র মারে ডাগদা আন

একে গো ডাকে শুনে না

পালকি ছাড়া চলে না

পালকি যাইবো কিদ্দা

মজিদের হয়ুরের গোফাডদা

মজিদের হয়ুরের নাম কি

চান ফুরা হানকি।

লোকসাহিত্যের আরেকটি শাখা প্রবাদ-প্রবচন। এটি সমকালকে সবচে বেশি স্পর্শ করে আছে। আধুনিক যুগে সব ধরনের রচনায় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, দৈনন্দিন কথাবার্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবাদের ব্যবহার অহরহ লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদ লোকসাহিত্য ধারায় ক্ষুদ্রতম রচনা। ‘গরু মেরে জুতা দান’, ‘ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে’, ‘অতি চালাকের গলায় দড়ি/অতি বোকার গায়ে বেড়ি’ ইত্যাদি প্রবাদে দুই শব্দের বাক্য থেকে দুই চরণের বাক্য আছে। প্রবাদ যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন তা প‚র্ণাঙ্গ ভাব ও অর্থবহ। প্রবাদ মানুষের সামাজিক বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রস‚ত এবং ম‚লত বুদ্ধিপ্রধান রচনা।

বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, কোন এলাকায় প্রচলিত প্রবাদ তথা আঞ্চলিক লোক-কথা, লোক-প্রবাদ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষ্টি-সংস্কৃতির নানা পরিচয় পাওয়া যায়। যে অর্থে ঐ প্রবাদগুলো প্রচলিত অনুরূপ অর্থবোধক ভিন্ন প্রবাদ অন্যত্র ও অন্যভাবে প্রচলিত থাকতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রচলিত প্রবাদগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার অম‚ল্য সম্পদ। আঞ্চলিক প্রচলিত প্রবাদের দিক দিয়ে আড়াইহাজার এলাকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কথা বলতে হলে কিংবা উদাহরণ দিতে গিয়ে এসব প্রবাদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ দেখা যায়। স্থান ও ব্যক্তিবিশেষে উচ্চারণের হেরফের থাকায় কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন:

ক্স গরিবের কতা বাসী অইলে ফলে।

ব্যাখ্যা: ধর্তব্যের বাইরের কারো উপদেশও কাজে লাগতে পারে।

ক্স কুত্তার প্যাডে ঘি অজম অয় না।

ব্যাখ্যা: অনভ্যাসে ভালো জিনিস গ্রহণ করতে না পারা।

ক্স খাপের খাপ মুনতাজালীর বাপ।

ব্যাখ্যা: যেমনটি যেখানে প্রয়োজন, মিলে যাওয়া।

ক্স খালো দো খাছ, ওজন পাছনা।

ব্যাখ্যা: সংসারে থেকেও উদাসীন হয়ে চলা।

ক্স খাজনার চাইতে বাজনা বেশি।

ব্যাখ্যা: কাজের চেয়ে প্রচারণা বেশি।

ক্স ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা, গু ফেলতে ন‚ড়া।

ব্যাখ্যা: তুচ্ছ উপেক্ষিতও দরকারে লাগে।

ক্স জাত কাফড়ের খ্যাতা ভালা, জাতের মাইয়া কালাও ভালা।

ব্যাখ্যা: খান্দানী জিনিসের সব কিছুই ভালো।

ক্স জাড়ের বাঁশ ঝড়ে পড়ে না।

ব্যাখ্যা: একতাই বল।

ক্স তিন দিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় অন্ন।

ব্যাখ্যা: হঠাৎ পরিবর্তন দৃষ্টিকটু।

ক্স ফ্যাডে ফ্যাডে ঝিলাফীর প্যাঁছ।

ব্যাখ্যা: মনে মনে যার শয়তানি।

ক্স বান্দররে লায় দিলে মাতায় ওডে।

ব্যাখ্যা: বেয়াদব প্রশ্রয় পেলে আরো বেয়াদবী করে।

ক্স ভাত খাও ভাতারের, গুন গাও নাঙ্গের।

ব্যাখ্যা: প্রকৃত উপকারীর স্বীকৃতি না দেয়া।

ক্স ভাত দেওয়ার মুরোদ নাই, সুহাগ করায় গোসা।

ব্যাখ্যা: স্বার্থ না দেখে স্বার্থ পেতে চাওয়া।

ক্স মরারেই মারে।

ব্যাখ্যা: দুর্বলের উপর অত্যাচার করাটা সহজ।

ক্স মা মরে গেলে বাপ হয়ে যায় তালুই।

ব্যাখ্যা: মায়ের অবর্তমানে বাপের স্নেহে ভাটা পড়ে।

ধাঁধা লোকসাহিত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য শাখা। একে হেঁয়ালিও বলা হয়। ধাঁধায় পল্লীর জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিটি ধাঁধার মাধ্যমে একটি করে প্রশ্ন করা হয় এবং সেই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার উত্তরটি। ধাঁধার আবেদন ম‚লত বুদ্ধিগ্রাহ্য। ধাঁধা জ্ঞানেরও বিষয়, আবার রসেরও সামগ্রী। এর মধ্য দিয়ে উত্তরদাতার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কাউকে নিছক চমকে দেওয়া বা তাক লাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেও ধাঁধা রচিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারের গ্রামাঞ্চলে এককালে সকল শ্রেণির মানুষের মুখে মুখে শুল্লুক/শ্লোক বা ধাঁধা প্রচলন ছিল। এর আঞ্চলিক নাম ফুল্ডুক, শুলুক, হুল্ডুক, হেঁয়ালি। বিশেষ করে মহিলারা শুলুক বলায় পারদর্শী ছিলেন। তারা কথায় কথায় এককালে শুলুক বলতে পারতেন।

অতীতে আড়াইহাজারের নারীদের বিয়ের কালে ধাঁধা জানে কিনা তা প্রশ্ন করা হতো। বলতে পারলে বিয়ে হতে কোন অসুবিধা হতো না। কারণ তাতে বর পক্ষের বিশ্বাস ছিল, যে পল্লিবালা এত সুন্দর ‘শুলুক’ বলতে বা বানাতে পারে সে বুদ্ধিমতি না হয়ে পারে না, তাকে বৌ করে নিতেই হবে। এককালে আড়াইহাজারের গ্রামাঞ্চলে এই বিশ্বাস বা ধারণা প্রচলিত ছিল, এখনও এর রেশ অব্যাহত আছে। ধাঁধার ভিতরে কখনো কখনো কোন প্রচ্ছন্ন গল্প-কাহিনি-কিংবদন্তিও থাকে। তাকে বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে বের করতে হয়। কোনো কোনো শিলুক হাস্য রসিকতায় থাকে ভরপুর।

আড়াইহাজারের বিভিন্ন এলাকায় যেসকল ধাঁধাঁর প্রচলন ছিল ও রয়েছে, তা ধাঁধাঁ’র বিভিন্ন ভাগে না সাজিয়ে কয়েকটি ধাঁধা তুলে ধরছি-

(১)

চারদিকে বাল

মাঝখানেতে খাল

জামাই আছে যতদিন

দেয় ততদিন

যদি কও আভন্ড

পাঁচ টাকা দণ্ড

উত্তর: সিঁদুর।

(২)

যাঁতার উপরে যাতা

আডুর উপরে ভর

কমরে কমরে লাগাইয়্যা

গলার মধ্যে ধর।

উত্তর: জল ভরা কলস।

(৩)

আল্লার কি কুদরত

লাডির ভিরত্তে শরবত।

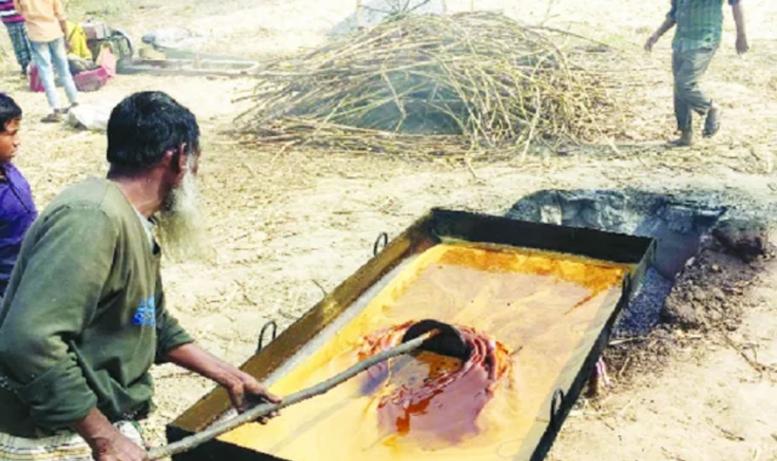

উত্তর: আখ (ইক্ষু)

(৪)

এমন একটা অখাদ্য সব লোকে খায়

ছুডু মানুষ খাইলে পরে কাইন্দা বেড়ায়

বড় লোকে খাইলে পরে বুহে ব্যথা পায়

জোয়ান মানুষ খাইলে পরে এ¤েœ এ¤েœ চায়।

উত্তর: আছাড়।

(৫)

দেইখ্যা আইলাম মিয়া বাড়ির হাটে

এক ছেলে দুই মায়ের পেটে।

উত্তর: দরজার খিল।

(৬)

উঁচা উচাঁ বুক টান

এক বেটার চার কান।

উত্তর: চৌচালা ঘর।

(৭)

আমি থাকি খালে, তুমি থাক ডালে

দুজনের দেখা হইবো মরনেরই কালে।

উত্তর: মাছ ও মরিচ।

(৮)

পানির নিচে হিজল গাছ

কাটতে লাগে বার মাস।

উত্তর: ছায়া।

(৯)

সমুদ্রে জন্ম আমার থাকি সবার ঘরে

একটুখানি পানি পেলে যাই আমি মরে।

উত্তর: লবণ।

(১০)

তুমি ডাক যারে

সে নাই ঘরে

তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে

আমার শাশুড়ি মা’রে।

উত্তর: জামাই ও শালার (শ্যালকের) বউ।

(১১)

দুটো ঠ্যাং টাইনা

মাঝখানে লাগাইয়া

আমার কাজ কইরা

তোমারে দিলাম ছাইড়া।

উত্তর: সুপারি কাটার যন্ত্র (সরতা/ছরতা)।

(১২)

হাতে ধইরা টিপাটিপি, মুখখান করে কালা

দিয়া সারলে তোমারও ভালা আমারও ভালা।

উত্তর: চুড়ি।

মানুষ সঙ্গী বিলাসী। সঙ্গ খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময় মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরাচরিত, তাই সঙ্গী হিসেবে বিপরীত লিঙ্গের উপরই বেশিরভাগ মানুষের ঝোঁক। সেই ঝোঁককে কাঠামোবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য সমাজ স্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে বিয়ে। বিয়ে করা মানে সারা জীবনের জন্য একজন সঙ্গী খুঁজে পাওয়া, একে অপরের দুঃখে সুখে পাশে থাকা, সমর্থন করা, সাহস যোগানো। অবশ্য বিয়ে পরবর্তীতে মনোমালিন্য, ঝগড়া-কাইজ্জা এমন কি বিচ্ছেদও ঘটে থাকে। সেটি ভিন্ন কারণে। ঝগড়া কিংবা বিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা হয় না। বিয়ে করা হয় সুখের অন্বেষণে। সেই সুখ অন্বেষণের মাহেন্দ্রক্ষণটি ধরা দেয় বিয়ের সময়ে। আর ঠিক এই কারণের বিয়ে মানে আনন্দ, বিয়ে মানেই বিনোদন। এদিকে গান হচ্ছে বিনোদনের অনস্বীকার্য একটি রসদ। বিয়ের মাধ্যমে দুজন মানুষের আত্মার বন্ধন সৃষ্টি করা হয়, আর গান হচ্ছে আত্মার খোরাক। প্রাচীনকাল থেকেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গানের প্রচলন ছিল। বিয়েতে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গানগুলোই গাইতো বর-কনের আত্মীয় কিংবা পাড়া পড়শিরা।

আজ থেকে দশ-পনের বছর আগেও দেখা গেছে গ্রামের বিয়েতে বিশেষ করে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য ‘গীত গাওনি’ মহিলাদের ডাক পড়ত। ‘গীত গাওনি’দের আলাদা দলও ছিল। গোটা বিয়ের অনুষ্ঠানের আলাদা আলাদা অংশে তারা আলাদা আলাদা ধরনের গান পরিবেশন করতেন। বরের আগমন, কনের গোসল, কনের বিদায়- একেক অংশে একেক ধরনের গান পরিবেশনের রেওয়াজ ছিল। বর বরণ করার সময়ে গাওয়া হতো আনন্দদায়ী গান। আবার কনে বিদায়ের সময় গাওয়া হতো বিষাদের গান। হৃদয়ের আবেগ, উৎকণ্ঠা, দুঃখ, কষ্ট, হাসি, কান্না, আনন্দ ও বিরহের প্রকাশ ঘটতো বিয়ের গানে। কিছু গান ছিল কৌতুকপ‚র্ণ। এখন যদিও এই গানের ধারাটি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবুও প্রত্যন্ত গ্রামে কোথাও কোথাও এখনো বিয়েতে গান গাওয়ার প্রচলন আছে। এসব গান আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এবং প্রজন্ম পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত, স্মৃতি ও স্বতঃস্ফ‚র্ততায় বিকশিত। বয়স্করা অর্থাৎ শিশুদের মা-কাকি-মাসিরা যখন বিয়ের অনুষ্ঠানে গান করেন তখন তাদের ঘিরে থাকে শিশুরা। শিশুরা এসব গান শোনে এবং মনের ভেতর গেঁথে নেয়। এরপর যখন তারা বড় হয় তখন নিজেরাই সেসব গান গাইতে শুরু করে। এতে ম‚ল গানের সঙ্গে হয়ত সময় পরিক্রমায় আরো কিছু সংযোজন-বিয়োজন চলে, তবে তাতে ম‚ল গানের রস আস্বাদনে কোনো অসুবিধা হয় না। বিয়ের গীতের রচয়িতা নারী, এই গান পরিবেশনও করেন মহিলারা। এর শ্রোতাও সাধারণত মহিলা। নারী মনের আবেগ-উৎকণ্ঠা-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-সুখ-আনন্দের প্রকাশ ঘটে বিয়ের গানে। আবার পাশাপাশি, নতুন দাম্পত্য জীবনের হাসি-ঠাট্টা, পরস্পরকে চেনার আনন্দ মিশে থাকে গানের কথায়, প্রচলিত সুরে।

আড়াইহাজার উপজেলায় প্রচলিত কয়েকটি বিয়ের গান বা গীত তুলে ধরছি-

(১)

হলুদী গো তোমরা থাকো কোন কোন জায়গায়

আমরা হলুদী থাকি গিরস্তেরও বাগানে।

হলুদী গো তোমরা লাগো কোন কোন জায়গায়

আমরা হলুদী লাগি রহিমারও গায়েতে।

মুন্দি তোমরা থাকো কোন কোন জায়গায়

আমরা মুন্দি থাকি আক্কাছ আলীর বাড়ির গাছেতে

মুন্দি তোমরা লাগো কোন কোন কাজে

আমরা মুন্দি লাগি রহিমারও হাতেগো।

পানি তোমরা থাকো কোন কোন জায়গায়

আমরা পানি থাকি বিলেরও ধারে গো।

পানি তোমরা লাগো কোন কোন কাজে

আমরা পানি লাগি রহিমারও গোছলে।

(২)

ঘরেতে বারুইয়া যাইতে চালো ঠেকে গো মাতা

চিকন মানজা গো বেল্লা আলে আরে ঢুলে

কানকের কলসি কাকালে গো লইয়া ছুইলো বাড়ির গো দীঘি

হগল তরুণ ঝইরা গো পরে কলসির মাঝে।

এইনা কলসি কাকালে লইয়া

এহনার মাডি থেকনা গো লাইগ্গা ভাইঙ্গা আইছে কলসি

গাইল্লাওনা শ্বাশুড়ি গো তুমি

না গাইল্লালি তুমি

ননদের ঘরের কালার গো চান্দে ভাইঙ্গা আইছে কলসি।

(৩)

লাগাইলিমু এরনে লাগাাইলিমু বেরনে

লাগাইলিমু ভাঙ্গিলা ছায়মন গো

ওগো লীলা, কড়া লেমু পাইরো না।

কড়া লেমু পাকিলে বইন্ধ নাইসর আসিবে

আমি লীলা জইল্লা পুইড়া মরমু গো

ওগো লীলা, কড়া লেমু পাইরো না।

(৪)

জঙ্গলাসে রইরো রে দামান মঙ্গলাসে রইলো না

জঙ্গল ছুটিয়া দেখে বগুলা সায়রে সায় না

কইন্যার জেডায় কিতাব পড়ে দরবারে বসিয়া

কিতাব খুলিয়া দেখে না আনছে বালি’র সিন্ধুর রে

না দিমু বালি রে বিয়া রে আল্লা, না দিমু বালি’র বিয়া রে

হুকুম করো রে আল্লা, হইয়া যাগ্গা বালি’র বিয়া রে।

(৫)

অতি আউসের শাজাহান রে তোর হরি ডাকে রে

হাসি মুখে মাছে ভাতে খাইবো রে।

কিবা খামু দুধে ভাত, কিবা খামু মাছে ভাত

আমি যামু সানজিদা’র তালাসে নারে।

(৬)

পুস্কুনের ঐ চাইরি পার কামিনী আড়ে্ রে

সুন্দরী আড়ে নানা ছইলে রে কুমার

সুন্দরী আড়ে নানা ছইলে।

এমন অইনা কুমার রে সুলবাগিচা নিরাছ রে

রইদরো তো লাগে সামাল গায়ে রে কুমার

রইদরো তো লাগে সামাল গায়ে।

এমন অইনা কইন্যা লো জিজ্ঞাসা করছ লো

আগগাইয়া ধর আফের ছাতি লো কইন্যা।

কেমনে ধরমু সুলের ছাতি।

আমার ঐ না বাবাজি সেই না গায়ের মোল্লাজি

কেমনে ধরমু সুলের ছাতি।

(৭)

সেই কানো কৃষ্ণায় গোছল গো কইরা আইছে

সেই কানো কৃষ্ণার সামাল কামছা গো রইছে।

সেই কানো কৃষ্ণা তেলাই গো কইরাইছে

সেই কানো কৃষ্ণার তেলের বাডি গো রইছে।

কান্ধে গো কৃষ্ণা তেলের বাডির লাইগ্গা

কান্ধে গো রানী আছারও খাইয়া

কান্ধে গো রানী পাছারও খাইয়া

কান্ধে গো রানী তেলেরও বাডির লাইগ্গা।

তোমরানি সবে রাখছো গো লুফাইয়া

তোমরানি সবে রাখছো গো চাফাইয়া

কৃষ্ণান্ গেল আমায় বিনা দোষে ছাইরা।

(৮)

ডালের মুন্দি ডালে শুকাইলো

যার রে মুন্দি বিয়ারও তালাশে

আমগো দামান তোমগো দামান

কিমুনে চিনাইলো।

(৯)

এই না ঘাটের আলুয়া

সেই না ঘাটের জালুয়া

সেই না ঘাটে দামান রে গোসল না করে

গোসল না করিয়া রে

দামানদেও মারতে খুঁজে ফোটকার জোড়া

পুরান ফোটকা ফালাইয়া রে নয়া ফোটকা কিনিয়া রে

নয়া ফোটকা দামান রে সুভা লাগে।

(১০)

চৌতিরিশে বৈশাখ মাসে

খরানে মার রুপ

কই রইলাগো আউসের মইরম

বাতাস করো রইয়া না।

কি বাতাস করমু মাগো

মনে নাহি সুখ, দিলে নাই সুখ

সপনে দেখি চান্দ ও সুরুজ।

বাজাওে যদি উঠতো চান গো

কিন্না আইনা দিতাম

গাছে যদি ধরতো রে চান

পারিয়া দিতাম।

(১১)

একো মাসের ভালা গো শ্যাওলা

দু’একো মাসে ভালা

তিনো মাসে ভালা গো শ্যাওরা উফাল উফাল করে

এই না কথা শুইনারে সাধু

কারো কাছে কইতাম ওে সাধু মনের দুঃখের কতা।

আমারি কাছে কইবা গো শ্যাওলা মনে ই দুঃখের কতা।

আমার মনে লাইছিলো রে সাধু নারাইয়া কমলা।

কইত্তে শ্যাওলা আনমু গো নারাইয়া কমলা।

আমার ই না বাফের বারিত রে নারাইয়া কমলা গাছ আছে

সেইখানে আনবা রে নারাইয়া কমলা।

একটি কমলা পারলে রে সাধু

কুত্তায় খেউক্কান মারবো

দুইটি কমলা পারলে রে সাধু

চোর বইলা ডাকবো

তিনটি কমলা পারলে রে সাধু

চোর বইলা ধরবো

কইয়া বইলা আইনো রে সাধু

আমার শ্যাওলায় খাইবো।

আড়াইহাজার উপজেলায় বেশ কিছু লোকউৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান উদযাপন করতে দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছেÑ

ষষ্ঠ/ছডি তোলা/আউজ উৎসব: কোনো পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করার ৬ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রসূতির কাপড়-চোপড় ধৌত করা, বিছানা ও ঘর পরিস্কার করা, বাচ্চার মাথার চুল মুÐন করা এবং প্রসূতিকে ¯œান করানো ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানের রীতিকে বলা হয় ষষ্ঠী। শিশুর জন্ম হয় যে ঘরে সেই ঘরের আঞ্চলিক নাম ‘ছডিঘর’ বা ‘ছৈদ্দাঘর’। ৭দিন পর্যন্ত এই ছডিঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ২/৩ জন মহিলা ছাড়া অন্য লোকের প্রবেশ থাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একান্তই যদি কেউ ঐ ঘরে প্রবেশ করতে চায় তবে ঘরের বাইরে জুতা রেখে আগুনের আইল্লায় হাত-পা ছেঁকে তারপর প্রবেশ করতে হয়। ধূপ পোড়ানো বা ধোঁয়ার সাহায্যে ছডিঘরকে জীবাণুমুক্ত রাখার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামগুলোতে।

মানসিক (মানত): গাছে প্রথম কোনো ফল হলে বা বিশেষ কোনো মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার আশায় মুসলমানগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজারে এবং হিন্দুগণ মন্দিরে টাকা-পয়সা, সিন্নি, গাছের ফল, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি দিয়ে মানসিক বাসনা পূর্ণ করে থাকেন উপজেলার মানুষ।

আট নাইওরী: বিবাহের দিন কনে শ্বশুড়ালয়ে এসে অর্থ্যাৎ বরের বাপের বাড়ি এসে কিছু সময় থাকে। স্থানীয় ভাষায়, বিয়ের দিন বউ শ্বশুড় বাড়িতে এসে শ্বশুড় বাড়ির মাটি পারিয়ে পুণরায় আবার মেয়ের বাড়িতে চলে যাওয়াই হলো আট নাইওরী।

গাড়ি খেলা: যদিও দেখা যাচ্ছে এটি খেলার নামকরণের মতো কিন্তু আসলেই এটি কোনো খেলা নয়। এটি একটি গ্রাম বাংলার তথা অত্র উপজেলার একটি সামাজিক উৎসব। মূলত বাংলা মাসের পহেলা কার্তিক এই উৎসব পালন করা হয়। এই দিন ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জায়গা থেকে রান্নার উপকরণ (লাকড়ী বা দাউরা) সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন খাবার রান্না করে। অবশেষে সবাই একসঙ্গে মিলেমিলে খাওয়া-দাওয়া করে। এই দিন সন্ধ্যায় একজন একটি দা-বটি বা ছুরি এবং অন্যজন খড়/সুতা বা দড়ি নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন গাছের কাছে যায়। দা হাতে গাছকে কোপ মারে বা গাছ কেটে ফেলার সময় বলে, কাইট্টালাই কাইট্টালাই। খড় হাতে অন্যজন বলে, কাডিছ না কাডিছ না, ফল ধরবো ফল ধরবো।

ফউল্লা: অত্র উপজেলায় পাঁচ-ছয় বছর আগেও ফউল্লা নামক একটি রীতি চালু ছিল। কিন্তু এখন আর সেটা সচরাচর দেখা যায় না। বিয়ের দিন থেকে দু’দিন বর শ্বশুড়ালয়ে বন্ধু-বান্ধব ও মুরুব্বিদের নিয়ে থাকে। যতদিন থাকে ততদিন বরের পক্ষের লোকজন বাজার-সদাই করে দেয় এবং বাড়ির ছোটদের অর্থ্যাৎ শালা-শালীদের বাজারে নিয়ে নাস্তা খাওয়ায় এবং হাসি তামাশায় মেতে থাকে।

খাদ্য প্রিয় বাঙালি। যখন বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি তখনই এদেশের মানুষের খাবারের ঐতিহ্যটি ধরা পরে। এদেশের মানুষের গোলা ভরা ধান ছিল বলেই গলায় গানের সুর ভেসে বেড়াতো। খাবার মূলত ধান থেকে সৃষ্টি। ধান থেকে চাল। আর সেই চাল থেকে নানান পদ্ধতিতে তৈরি হয় নানান ধরনের খাবার। আর একেক এলাকার একেক রকম খাবারই লোকখাদ্য। আড়াইহাজার উপজেলার কয়েকটি লোকখাদ্য হলোÑ

চড়চড়ি ভাত: ধান ভাঙ্গানোর পর অর্থ্যাৎ ধান থেকে চাল বানানোর সময় যে চালগুলো ভেঙে যায় সেই ভাঙা চালগুলোকে বলা হয় ক্ষুদ। বৃষ্টির দিনে বিকেলে বা শীতের সকালে যখন কাজকর্ম থাকে না কারো, তখন কৃষাণ বৌ বেশি বেশি পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে তৈরি করে চড়চড়ি ভাত।

কাঞ্জির জাউ: এটি একটি লোকজ খাবার। আড়াইহাজারের বিভিন্ন এলাকায় একে কাঞ্জির জাউ বলে থাকে। কাঞ্জি বা কাঞ্জিকা থেকেই মূলত এই খাবারের নামটি এসেছে। যার অর্থ পানিভাতের পানি বা আমানি। অর্থ্যাৎ বলা যায় পান্তাভাতের পানি বা আমানি থেকে যে সিরকা তৈরি হয় তাই কাঞ্জির জাউ। এটি খুবই সহজ প্রণালী। ভাদ রান্নার চালটি ধুয়ার পর জমাতে হয়। তারপর ৫/৬ দিনের জমানো চাল, পানি জ্বাল দিয়ে জাউ বানিয়ে খাওয়া হয়। এটি খেতে টক স্বাদ লাগে। অনেকের পছন্দের খাবার এটি। এই খাবারটিতে পচন ধরে এক ধরনের মাদকতা সৃষ্টি হয়।

বোজনা/ভুজনা: বেশ নরম করে ভাত রান্না করে চালুন (এক ধরনের ছোট ছিদ্র বিশিষ্ট জালি) এর সাহায্যে সেউও দেওয়া হয়। রোদে শুকানোর পর সেগুলোকে গরম বালি দিয়ে ভাঁজা হয়। তারপর খৈ, সেউও, গরম মিঠাই একসাথে নেড়েচেড়ে এক ধরনের খাবার তৈরি হয়, তাই বোজনা/ভোজনা। শীতের সকালে বাটি বা পোরায় (বাঁশের চাটা দিয়ে তৈরি পাত্র) নিয়ে পরিবারের জোয়ান, বুড়া, আন্ডাবাচ্চা রোদে পিঠ দিয়ে বা রোদ পোহাতে পোহাতে খেতে পছন্দ করে।

জালাপিডার জাউ/জালার জাউ: আগুরমাইয়া আল্লা চাল ২/৩ দিন সিদ্ধ করে রাখে। তারপর চাল কাইল-ছিয়া দিয়ে গুঁড়ি করে, সেই গুঁড়ি দিয়ে সিদ্ধ চালকে রাতে মাখামাখা করা হয় এবং রেখে দেওয়া হয়। তারপরের দিন সকালে চুলার আগুনে জাল দেওয়া হয়। যত বেশি জ্বাল দিবে তত বেশি খেতে মজা হয়। আর এজন্যই এর নাম জ্বালার জাউ বা জ্বালাপিডার জাউ। দুধ, মিঠাই বা চিনি, মুড়ির সাথে মিশিয়ে সকালবেলা খেতেই সবাই পছন্দ করে।

মউলকা পিঠা: কাঞ্জির জাউ রান্না করার জন্য যে চাল রাখা হয়, সেই চালকে পাটা-পুঁতায় বেটে, হালকা পানি মিশিয়ে তাওয়ায় সেঁকে খাওয়া হয়। এতে কাঁচা মরিচও দেওয়া হয়।

প্রকাশকাল: বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০২৩, ১০:৩১ এএম ▪ হালনাগাদ: বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০২৩, ১১:০৬ এএম ▪ পঠিত: ৪৮৭